不動産投資による家賃収入は、将来的な安定した収入源として多くの人に注目されています。特に、退職後の生活を見据えたマンション経営やアパート経営は、定期的な収入をもたらし、生活に安心感を与えてくれます。

しかし、不動産投資から得られる家賃収入には、原則として税金が課せられます。税金の負担はどれくらいになるのか、またどのように節税できるのかは、不動産投資を検討する上で重要なポイントです。この記事では、家賃収入の税金や節税の方法、さらには確定申告の手続きについて詳しく解説します。

家賃収入と不動産所得の違い

確定申告では、不動産投資・家を貸すことで得られる収益を事業所得ではなく不動産所得として扱います。確定申告をするにあたっては、家賃収入と不動産所得が全く同じというわけではない点をしっかり理解しておかなければなりません。まずは、混同されることも多い家賃収入と不動産所得の違いについてご説明しましょう。

家賃収入

家賃収入とは、賃貸経営・マンションを賃貸に出すことで得られる売上のことを指します。不動産投資では、月々の家賃だけでなく、入居者から支払われる他の収益も含まれます。具体的には以下のようなものが家賃収入に該当します。

・礼金:新たな契約時に入居者から受け取る一時金。

・敷金・保証金:退去時に返還されない部分。

・管理費・共益費:共用部分の維持管理のために入居者から徴収する費用。

・駐車場代:物件に付随する駐車スペースの使用料。

・更新料:契約更新時に受け取る費用。

不動産所得

不動産所得は、家賃収入の合計から必要な経費を差し引いた後の利益を指します。具体的には以下の式で算出されます。

不動産所得=家賃収入-必要経費

賃貸経営には様々な経費がかかります。確定申告の際には、家賃収入から必要経費を差し引いた所得額を算出し、納税額を計算します。必要経費として計上できるものには以下のようなものがあります。

・固定資産税、都市計画税

・不動産取得税、登録免許税

・管理委託手数料

・修繕費

・不動産投資ローンの金利部分

・減価償却費

・広告費

・火災保険料、地震保険料

なお、不動産所得の取り扱いは、不動産の貸付が事業として行われているかどうかによって異なる場合があります。不動産貸付が事業に当たるかどうかは、社会通念上の事業規模で判断されますが、実務上は以下の基準で形式的に判断されることもあります。

・アパート:部屋数が10室以上

・戸建て:物件数が概ね5棟以上(戸建て1棟はアパート2室分と同等)

・駐車場:50台以上(5台分はアパート1室分と同等)

事業規模とみなされる場合の例を挙げると、アパート5室、戸建て2棟、駐車場10台の場合、アパート11室分に換算され、事業的規模と判断されます。

WEB集客にどこよりも強い賃貸管理!

平均月間問い合わせ数940件!インスタフォロワー数2万人超え!

ホームページへの月間アクセス数20万人以上!

賃貸管理を頼むなら「恵比寿不動産の賃貸管理」がおすすめ♪

家賃収入にかかる税金とは?

税金は家賃収入全体に税金がかかるわけではなく、家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得」に対して課税されます。敷金や保証金は預かり金として扱われるため、返還する限り不動産所得には含まれません。不動産投資で家賃収入を得た場合に納税義務が生じる税金には以下のようなものがあります。

・所得税

・住民税

・固定資産税

・消費税

次に詳しく説明していきます。

所得税

所得税は、1年間の個人所得に対して課せられる税金です。不動産投資をしている個人オーナー(個人事業主)の場合、不動産所得の額に応じて所得税が課税されます。また、平成25年から令和19年までの期間は、所得税とともに復興特別所得税の納付も必要です。

所得税は、不動産所得に限らず、給与所得や他の所得も含めた総所得に基づいて計算されます。所得税の税率は累進課税方式で、所得が多いほど高い税率が適用されます。従って、不動産投資の収益が増えると、その分だけ所得税の負担も増加することになります。

住民税

住民税は、地方税の一つで、所得に応じて課税される税金です。住民税は、毎年1月1日時点で住民票がある地域に納付する義務があります。都道府県が課税する道府県民税・都民税と、市区町村が課税する市区町村民税に分かれていますが、基本的には所得の10%前後が目安となります。

住民税は、地域の行政サービスを賄うための重要な財源となります。具体的には、教育、福祉、消防、救急、ゴミ処理などの公共サービスを提供するための資金として活用されます。

住民税は、「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。「所得割」は、所得に応じて税率が変わり、所得が多いほど税額が高くなります。一方、「均等割」は、所得に関わらず一律の税額が課せられる部分で、低額の負担を求められます。

住民税の計算方法や税率は自治体によって異なるため、自分が住んでいる地域の税率を確認することが重要です。

固定資産税

固定資産税は、家賃収入の有無に関わらず、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課せられる税金です。固定資産税は、不動産の評価額に基づいて計算され、市町村によって課税されます。不動産の評価額は、土地や建物の種類、場所、用途などによって異なります。

固定資産税は、不動産を所有する限り毎年支払う義務があります。具体的には、住宅やアパート、駐車場などの不動産が対象となります。これに加えて、都市計画法が指定する市街化区域内に不動産を所有している場合は、都市計画税も課せられます。

都市計画税は、都市の計画的な発展やインフラ整備のために使用される税金です。また、法人の場合は、他にも法人税・法人住民税が課せられます。

消費税

テナント用の物件を所有し、居住用マンション以外から家賃収入がある場合、課税売上が1,000万円を超えると、その年の2年後から消費税の納税義務が生じます。ただし、居住用物件からの家賃収入については、売上が1,000万円を超えても消費税の課税対象にはならず、非課税となります。

混在した物件で不動産所得を得た場合、居住用と事業用の面積比で所得を分割して課税額を計算します。具体的には、事業用の部分の不動産所得が1,000万円を超えた場合に、消費税が課されます。このような場合、適切な面積比での計算が求められます。

例えば、物件の50%が居住用、50%が事業用であり、全体の不動産所得が2,000万円の場合、事業用部分の所得は1,000万円となり、この場合消費税の課税対象となります。

| 恵比寿不動産の賃貸管理が選ばれる理由 | |||

|---|---|---|---|

| 会社名 | 恵比寿不動産 | 地元の不動産管理会社 | 大手不動産管理会社 |

| 対応エリア | 一都三県 | 商圏エリアのみ | 全国 |

| 管理手数料 | 0円 | 賃料の3% | 賃料の5% |

| 管理実績 | ◎ | ◯ | ◎ |

| 客付力 | 専門の客付部署あり | 専門の客付部署なし | 専門の客付部署なし |

| 物件掲載サイト | 月間訪問者数20万人の自社HP 業者間サイト 各大手ポータルサイト | 業者間サイト | 自社HP・業者間サイト 各大手ポータルサイト |

| 入居者の緊急対応 | 24時間対応可能 | 営業時間内 | 24時間対応可能 |

家賃収入にかかる税金の計算方法

家賃収入を得た場合に支払う必要がある税金について、これまでご説明してきました。実際にどのくらいの税負担が必要になるのか、気になる方も多いでしょう。ここでは、所得税と住民税の算出方法について詳しくご説明します。

不動産所得税の計算

所得税と住民税は不動産所得に応じて課税されるため、まずは不動産所得を計算することが重要です。不動産所得は、家賃収入から必要経費を差し引いて算出します。

不動産所得 = 家賃収入 – 必要経費

家賃収入には、家賃のほか、礼金、更新料、管理費・共益費、駐車場代などが含まれます。これら全ての収入を合計し、そこから差し引ける経費を次の通りです。

家賃収入に含まれる具体的な項目は以下の通りです。

・家賃:毎月入居者から受け取る賃料

・礼金:契約時に入居者から受け取る一時金(目安として賃料の1ヶ月)

・更新料:契約更新時に受け取る費用(目安として賃料の1ヶ月)

・管理費、共益費:共用部分の維持管理のために受け取る費用

・駐車場代:駐車場の使用料

必要経費として計上できるもの

必要経費として認められるものは、不動産所得を得るために発生した支出です。以下に代表的な経費を挙げ、それぞれについて解説します。

・修繕費

・管理組合への管理費

・不動産会社への管理手数料

・借入金の金利

・減価償却費

・広告宣伝費

・交際費、交通費、通信費

・不動産取得税

・固定資産税

修繕費

修繕費には、建物の外装や内装の修繕にかかった費用のほか、設備の交換のための費用も含まれます。

管理組合への管理費

マンションの管理組合が共用部分を管理するために支払う費用です。

不動産会社への管理手数料

不動産管理会社に管理を委託した際にかかる手数料です。

借入金の金利

不動産購入時に借り入れたローンの利息部分は、必要経費として計上されます。

減価償却費

マンションの購入費用を耐用年数にわたって経費に算入する方法です。建物の耐用年数は、木造や鉄筋コンクリートなど建物の構造によって異なります。ただし、土地は経年劣化しないため、減価償却費の対象にはなりません。

広告宣伝費

入居者募集のために行う広告や宣伝の費用です。

交際費、交通費、通信費

交際費は不動産会社や税理士との打ち合わせの飲食代など、交通費は物件の見学や調査にかかる費用、通信費はインターネット使用料や電話料金などが該当します。これらを必要経費に加算するには、領収書の保管が必要です。

不動産取得税

不動産購入時に支払う税金です。不動産取得税は、以下の計算式で算出されます。

課税標準額は市町村の役場にある固定資産課税台帳で確認できます。なお、土地と居住用建物の取得については2027年3月31日まで税率が3%に軽減されます。

固定資産税

固定資産税は、不動産を所有している場合に毎年支払う税金です。以下の計算式で算出されます。

固定資産税課税標準額は、市町村の役場や固定資産課税台帳で確認できます。

その他にも、事業税や消費税、損害保険料、立ち退き料なども必要経費に含まれます。

不動産所得額を算出する際には、「不動産収入を得るために支払った費用」のみが必要経費となります。

100%不動産収入を得るために支払ったとはいえないものについては、家事按分が必要になります。

家事按分が必要なケースをいくつか紹介します。

兼業の場合

例えば、八百屋を営みながら物件を貸し出している場合、事業用車のガソリン代を本業と不動産業で按分し、不動産業分だけを経費に算入します。

賃貸物件の一部が大家居住区の場合

例えば、5階建てのビルの最上階が大家の居住区で、1~4階が賃貸の場合、修繕費などは按分して賃貸部分だけを経費として計上します。

合理的な基準(床面積や走行距離など)で按分することが求められます。

必要経費として計上できないもの

必要経費に加算できないものは、不動産所得を得るための直接的な支出ではない費用です。具体的には、以下の支出が挙げられます。

・借入金の元本返済分

・事業に関連しない支出

・所得税や住民税

借入金の元本返済分

借入金の元本返済分は、資金の返済であり、事業の根本を支えるための費用と見なされます。そのため、必要経費として計上することはできません。元本返済は資産の減少を意味し、利益を生み出すための直接的な費用ではないためです。

事業に関連しない支出

事業に関連しない個人的な支出は、必要経費として認められません。例えば、個人の生活費や私的な出費は、不動産所得を得るための経費には該当しません。

所得税や住民税

所得税や住民税は、個人や事業主にかかる税金であり、事業運営のための費用ではありません。これらの税金は、不動産所得から計算されるものであり、必要経費として計上することはできません。

以上のように、不動産所得を得るための直接的な費用ではない支出は、必要経費として認められないため、経費として計上する際には注意が必要です。不動産投資を行う際には、適切な経費を計上し、正確な確定申告を行うことが重要です。

所得税を計算

所得税には累進課税制度が採用されており、所得が多いほど適用される税率が高くなります。そのため、不動産所得が多い人ほど税負担が増えます。家賃収入以外にも給与所得がある場合には、不動産所得と給与所得を合算し、各種の所得控除を差し引いた金額が課税対象額となります。

令和5年1月時点の不動産所得税の税率は以下の通りです。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円~195万円未満 | 5% | 0円 |

| 195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |

| 330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 |

| 695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 |

| 900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |

所得税の金額は以下の式で求めることができます。

例えば、不動産所得が500万円の場合、税率は20%、控除額は427,500円です。この場合の所得税額は以下のようになります。

所得税額 = 500万円 × 0.2 - 427,500円 = 572,500円

したがって、500万円の不動産所得に対しては572,500円の所得税が課せられます。

正確な所得税額を計算するためには、適用される税率と控除額を把握することが重要です。国税庁の速算表を参考にして、正しい税額を算出しましょう。

参照:国税庁「所得税の速算表」

住民税の計算

住民税は、所得割と均等割の2つの区分を合算した金額を納税します。

所得割: 前年の所得金額に応じて課せられる税額

均等割: 所得金額に関わらず必ず課せられる税額

所得割の税率

所得割の税率は一律10%で、このうち6%は市町村民税、4%は道府県民税として納めます。政令指定都市の場合は、市町村民税が8%、道府県民税が2%となります。

均等割の税額

均等割の税額は自治体によって異なりますが、一般的に都民税や市区町村民税として課せられます。具体的な税額は各自治体で確認することが重要です。

東京都の場合、住民税は以下の式で計算できます。

住民税の所得控除には、以下の種類があります。

・雑損控除

・医療費控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・障害者控除

・寡婦控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

住民税の計算方法を理解し、適切な所得控除を適用することで、納税額を正確に算出することが可能です。不動産所得がある場合には、これらの控除を活用し、正確な申告を行いましょう。

東京都主税局など各自治体の情報を参考にし、自分の居住地に応じた正確な住民税額を確認することが重要です。

WEB集客にどこよりも強い賃貸管理!

平均月間問い合わせ数940件!インスタフォロワー数2万人超え!

ホームページへの月間アクセス数20万人以上!

賃貸管理を頼むなら「恵比寿不動産の賃貸管理」がおすすめ♪

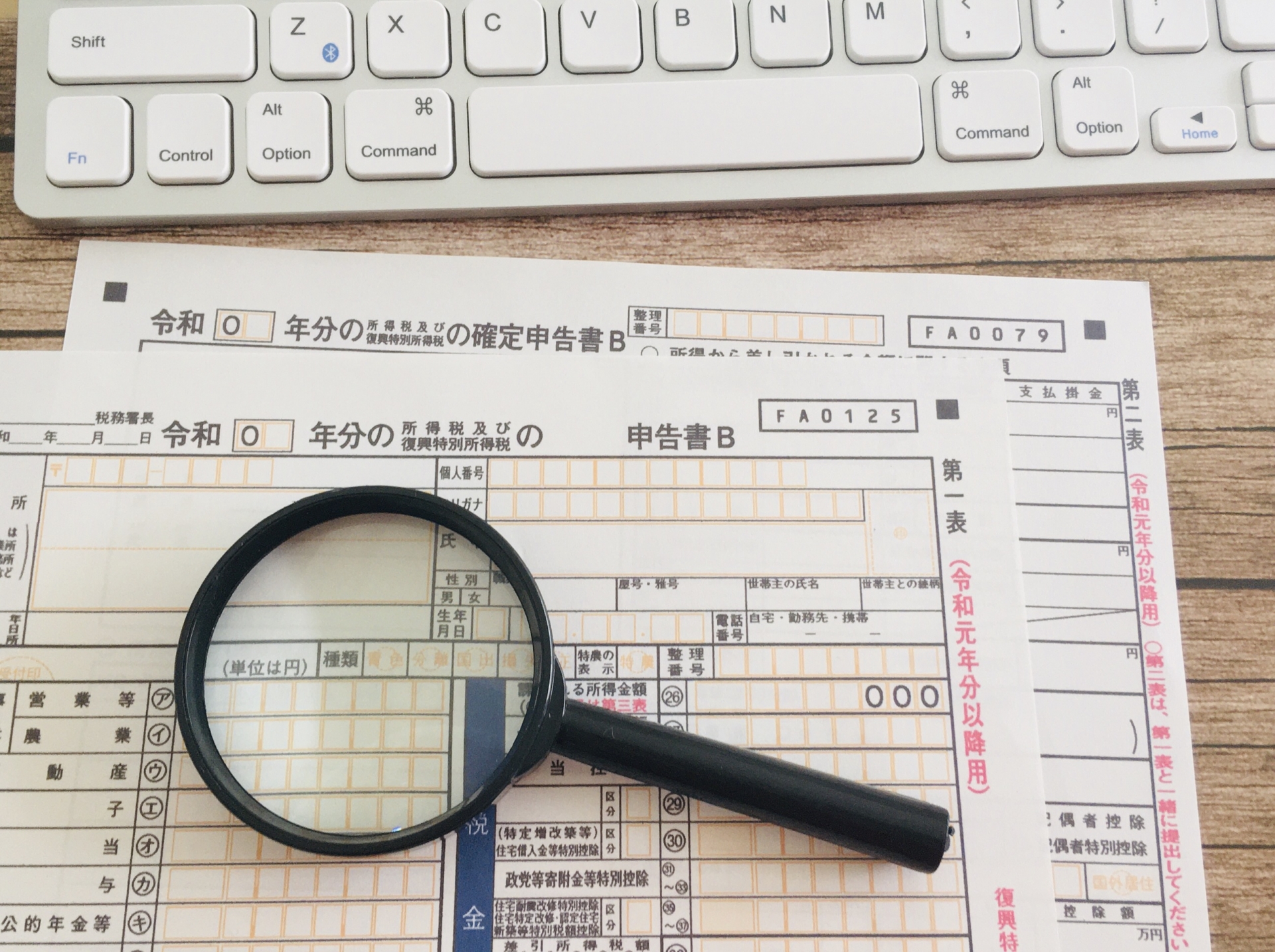

不動産所得は確定申告が必要

不動産所得がある場合、確定申告を行うことで税金を適切に納めることが求められます。不動産所得とは、賃貸物件から得られる家賃収入や礼金、共益費、駐車場代などの収入から、管理費、修繕費、固定資産税、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額のことです。

確定申告が必要な人

1.副業で雑所得を得ている場合や、雑所得と不動産所得の合計が20万円を超える場合

サラリーマンの方など、会社で年末調整を受けており、会社からの給与(給与所得)と不動産所得以外の所得がない場合、不動産所得が20万円以下であれば申告は不要です。

2.給与収入が2,000万円を超える会社員の場合

給与収入が2,000万円を超える場合、年末調整を受けていない場合、副業でアルバイトをしておりそのアルバイト先で年末調整を受けていない場合などは、不動産所得の金額にかかわらず確定申告が必要です。

3.本業が個人事業主の場合

本業が個人事業主であり、事業所得の確定申告が必要な場合、不動産所得の額に関係なく確定申告が必要です。

4.特定の事情がある場合

その他にも、住宅ローン控除を受ける場合や、医療費控除、寄附金控除などの控除を受けるためには確定申告が必要です。また、配当所得や一時所得がある場合も確定申告が必要です。

不動産所得の確定申告が必要かどうかは、所得の金額だけでなく、申告者の働き方や他の所得の有無によって異なります。不動産所得が20万円以下であっても、他に申告が必要な所得がある場合や、特定の控除を受ける場合には、確定申告が必要になります。

確定申告がおすすめの理由

不動産所得が20万円以上ある人は、確定申告をする義務があります。そのため、20万円以上の不動産所得を得ている人は、必ず確定申告をしなければなりません。一方で、不動産所得が20万円以下の人には確定申告の義務はありませんが、それでも確定申告を行うことをおすすめします。

不動産所得が20万円以下の人でも確定申告を行う最大の理由は、「損益通算」ができるからです。損益通算とは、必要以上に支払ってしまった税金を取り戻す手法です。具体的には、不動産所得が赤字の場合、他の所得(例えば給与所得)と合算して課税所得を減少させることができます。これにより、納める税金が少なくなり、節税効果が期待できます。

建物は時間の経過とともに経年劣化し、その価値は低下します。減価償却とは、この価値の低下を耐用年数に合わせて消化していくことを言います。確定申告時には、建物の減価償却費を必要経費として計上できます。これにより、実際のキャッシュフローは黒字でも、帳簿上は赤字になる場合があります。

不動産所得が赤字になると、その赤字を本業の給与所得と合算することで、課税所得が減少し、所得税の納税額の圧縮が期待できます。特に会社経営者や役員が節税目的でタワーマンションを購入するケースが多いのは、この理由によるものです。

これらの理由から、不動産所得が20万円以下であっても、確定申告を行うことでさまざまなメリットが得られる可能性があります。損益通算や減価償却を活用し、正確な申告を行うことで、税負担を軽減し、効率的な資産運用を実現しましょう。

確定申告のやり方

確定申告に必要な書類は以下の通りです。

・確定申告書B

・所得税青色申告決算書(不動産所得用・青色申告の場合のみ)

・不動産収支内訳書

・控除関係の書類

・源泉徴収票(給与所得がある場合)

・確定申告書・決算書の作成

確定申告書Bと所得税青色申告決算書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力することで、確定申告書や青色申告決算書を作成できます。会計ソフトを利用して作成することも可能です。

完成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。

1.e-Taxで提出

電子申告システムe-Taxを利用してインターネット経由で提出します。2020年分の確定申告から、e-Taxによる提出の場合、青色申告特別控除の最大控除額が65万円に引き上げられました。

2.印刷して郵送

作成した申告書を印刷し、管轄の税務署に郵送します。

3.税務署に持参

申告書を管轄の税務署に直接持参して提出します。この場合、青色申告特別控除の最大控除額は55万円です。

確定申告の際には、正確な書類の準備と提出方法を選択することが重要です。適切な申告を行うことで、所得税や住民税の計算が正確に行われ、納税額の適正化が図れます。また、青色申告を行う場合には、電子申告を利用することで控除額のメリットを最大限に享受できることを覚えておきましょう。

家賃収入にかかる税金についてよくある質問

家賃収入・不動産所得の税金や確定申告のよくある質問について紹介します。

青色申告と白色申告どちらがいいのか?

不動産所得を得た場合、確定申告を行って納税額を確定し、確定した税額を納付する必要があります。確定申告には大きく分けて、白色申告と青色申告の2つがあります。白色申告と青色申告どちらがいいのでしょうか。次に詳しく解説します。

青色申告をした方がいい

結論から言うと、青色申告を選ぶのが良いです。青色申告には、白色申告にはないさまざまなメリットがあります。その中でも特に大きいのが「青色申告特別控除」です。この控除は、所得税を計算する際に通常10万円の控除が受けられますが、以下の条件をすべて満たす場合は最大65万円または55万円が控除されます。

青色申告で最大65万円または55万円の控除を受けるための条件について説明します。

1.不動産貸し付けが「事業的規模」であること

事業的規模かどうかは、社会通念上「事業」と言える規模かどうかで判断されます。建物の貸付けについては以下の基準で形式的に判断されることが多いです。

・アパート:部屋数が10室以上

・独立家屋:物件数がおおむね5棟以上

・駐車場:50台以上

所有する不動産で、アパート、戸建て、駐車場が混在している場合は、アパートの室数に換算して計算します。例えば、アパート5室、戸建て2棟、駐車場5台であれば、アパート10室分となり、形式基準としての事業的規模を満たします。

事業的規模である場合のメリットは次の通りです。

青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除が適用される

家族従業員に支払った給与を経費として計上できる「青色申告の事業専従者給与」や、所得から控除する「白色申告の事業専従者控除」が適用されます。

貸倒損失を経費として扱える

事業的規模であれば、未収家賃が回収不能となった場合、その分を必要経費として計上できます。

資産損失を無条件に経費算入できる

賃貸用のアパートの取壊しなどで資産損失が出た場合、事業的規模であればその全額を必要経費に算入できます。

2.複式簿記方式で記帳すること

売上や経費などを複式簿記方式で記帳します。複式簿記で記帳すると、取引の二重性が反映され、「売上が上がって預金が増えた」「経費を支払って現金が減った」といった二重の情報が記録されます。

3.損益計算書・貸借対照表を提出すること

帳簿に基づいて損益計算書と貸借対照表を作成し、確定申告書に添付して提出します。

4.期限内に申告すること

翌年の1月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までの確定申告期間内に申告します。還付申告の場合も同様です。

一方、事業的規模でない場合の青色申告特別控除は10万円のみで、確定申告の際に貸借対照表の添付は必要なく、損益計算書の添付だけで済みます。

共同名義の場合に確定申告はどうすればいい?

複数の人が収益不動産を「共有」している場合、得られた家賃収入や経費の分配方法に悩むことがあるでしょう。不動産を賃貸すると「収益」を得られるだけでなく「経費」も発生します。共有者はこれらの経費の負担も分配する必要があります。また、不動産賃貸業で収入を得ると「不動産所得」が発生するため、「確定申告」も必要です。

ここでは、共有名義不動産からの家賃収入に関する確定申告について解説します。

持分の割合で按分してそれぞれ確定申告する必要がある

共有不動産から得られる不動産所得は、「不動産の共有持分割合」に応じて分配されます。共有持分割合とは、それぞれの共有者が不動産に対して持っている権利の割合を指します。通常、全ての共有持分権者の共有持分割合を合計すると「1」になるように設定されています。

例えば、兄弟2人で収益不動産を共有している場合、兄の共有持分割合が4分の3、弟の共有持分割合が4分の1といった具合です。

共有持分割合は不動産に対する権利の割合であるため、収益や経費もこの割合に従って分配されます。収益不動産を共有している場合、それぞれの共有持分権者の共有持分割合に従って不動産所得を計算し、確定申告を行います。

確定申告は各共有持分権者が個別に行わなければなりません。自分の共有持分から発生した不動産所得は自分の所得となるため、一人の共有持分権者がまとめて申告することはできません。

例えば、夫と妻が不動産を共有している場合でも、夫が単独で申告することはできません。面倒でも、必ず夫と妻がそれぞれ確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。

青色申告特別控除を利用できると、最大65万円の控除を受けることができます。共有不動産の場合、この65万円の控除は一人分だけに適用されるのでしょうか?

実は、青色申告特別控除はそれぞれの共有持分権者に適用されます。例えば、夫婦2人で共有している場合、夫にも妻にもそれぞれ65万円の控除が認められ、合計で130万円の控除を受けることができます。この点で、不動産を共有していると単独所有よりも税務上有利になることがあります。

不動産を共有している場合、持分の割合に応じて収益と経費を按分し、それぞれが確定申告を行うことが重要です。正確な申告と控除の適用により、税務上のメリットを最大限に活用しましょう。

家賃収入にかかる税金まとめ

不動産投資・マンションを貸すことによって所得を得た場合、その所得に応じた所得税と住民税の納税が必要です。家賃収入とは、毎月の賃料収入だけでなく、礼金、管理費、共益費、返却しない敷金、更新料、駐車場代なども含む賃貸経営の総収入を指します。

この家賃収入から、管理委託手数料、減価償却費、固定資産税、修繕費などの必要経費を差し引いた額が不動産所得となります。確定申告では、この不動産所得を基に税金の額を算出します。賃貸経営を成功させるためには、これらの収支をしっかりとシミュレーションを行うことが重要です。

また、不動産所得が20万円以上ある場合は必ず確定申告を行う必要がありますが、不動産所得が20万円以下の場合でも、損益通算を利用することで節税できる可能性があります。

税金の未納や滞納があると、加算税や延滞税が課される場合があるため、注意が必要です。適切な税務管理と確定申告を行うことで、税務リスクを回避し、安定した不動産投資を続けることができます。

不動産投資に関わる税金について理解し、正確な申告と納税を行うことで、長期的な資産運用を成功させましょう。

また、不動産所得があり、税金対策をしたい場合は税務が複雑になることがあります。税金で分からないことや不安なことがある場合は税理士に、資産運用の相談はIFAやファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して解消しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な税務対策が可能となり、不動産投資や資産運用の成功に繋がります。

一都三県の賃貸管理なら恵比寿不動産にお任せください♪